Profile

松田文登|株式会社ヘラルボニー/代表取締役副社長

松田文登|株式会社ヘラルボニー/代表取締役副社長

『異彩を、放て。』というミッションを掲げ、障害のある作家を起用したアートライフスタイルブランド「HERALBONY」を立ちあげたヘラルボニー。発売されるアイテムはどれも高品質であり、同時に高価格でもあります。障害のある人たちの支援を目的とした事業の多くが「手に取りやすい安価なもの」であることに対して、ヘラルボニーの商品は「障害を絵筆に変える」という価値観から成り立っています。

そもそも、障害のある作家のアート自体の見方・評価は議論途中であり、確固としたものはまだ出来上がっていません。そうした状況の中で、ヘラルボニーは自らを「福祉実験ユニット」と名乗り既存の枠を超えた実験を続けています。

ヘラルボニーを立ち上げたきっかけや、今後社会はどうリデザインされていくべきなのか。松田文登さんに話を伺いました。

岩手県盛岡市「川徳百貨店」の店舗。季節に合わせたアパレルアイテムが並ぶ。※写真は2023年4月時点。

「私には兄と弟がいます。弟は双子の崇弥。ヘラルボニーの代表取締役で、僕が岩手を拠点、崇弥が東京を拠点に活動しています。4つ上の兄は翔太というのですが、生まれつき障害があります。そのことに対して、周囲から「かわいそう」と言われることもありました。でも、私たちからすれば生まれた時から兄が一緒だったので、「かわいそう」ではなく、少し違っているだけなんですよね。その違いは個性であり、その魅力をどうすれば届けられるのか。そう考えていた時に出会ったのが障害のある方のアートであり、アウトプットとして最適だったのがブランドだったんです」

ヘラルボニーの商品はネクタイが3万円台、ブラウスやシャツは2万円台後半からと、他のアパレルブランドと同等の価格帯になっています。ヘラルボニー以外でも障害のある方が作業に関わった製品の販売は以前から行われていましたが、安価なものが多くある状態でした。

障害のある方が関わるものは安価で、クオリティもあまり高くはない。そうした風潮への逆張りを大事にしているのだと、文登さんは言います。

「障害や福祉について理解を深めましょうとストレートにアプローチをしても、なかなか興味を持ってもらえないですよね。でも、良いデザインだなと思って手に取ったものが、障害のある方のものだったらどうでしょうか。目指しているのは他のアパレルブランドと同列に、ヘラルボニーの作家のデザインが受け入れられることです。世の中に当たり前のものとして認識されていくことで、社会がグラデーションのように変化していくのではないでしょうか」

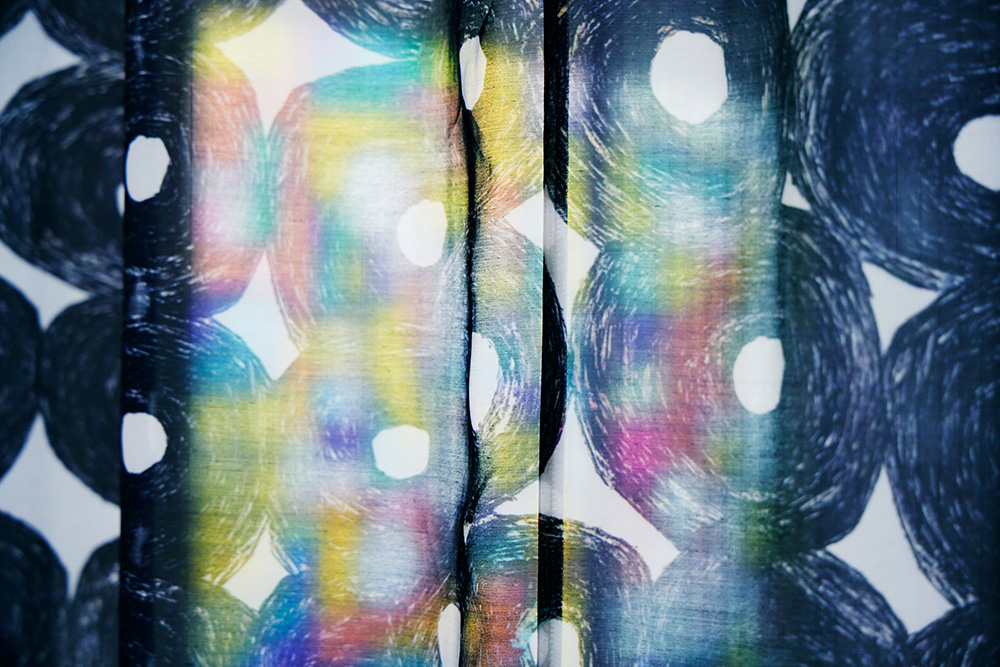

ヘラルボニーのオフィス(盛岡市)に併設されるギャラリーにある岩手県在住の作家「佐々木早苗」さんの作品を使用したカーテン。この作品はヘラルボニーの様々な商品で目にすることが出来る。

障害という差異。それを異彩、異なる彩りと捉える。それこそがヘラルボニーが目指す世界。消費者の注目を集めやすいブランド事業はあくまで柱の一つに過ぎず、ヘラルボニーは他にもライセンス事業、そして街作りを事業の柱として掲げています。

「今はアートやデザインを切り口にしていますが、それ以外の形でも着目してもらえないかと考えています。彼らの作品そのものがあたりまえに存在する形を社会に提示する。そして、それが資本主義の構造ともマッチしてビジネスとしても成り立つ。つまりは、社会に価値を提示していくということです。雇用という視点に立った時、障害のある方の雇用率は徐々に上昇している傾向にありますが、支援の一環であるというCSR(企業の社会的責任)的な側面もあるのではないでしょうか。私はそこに違和感があります。雇用率を上げるという目線も大切だとは思いますが、本当の意味で彼らがフィットし、価値を発揮する環境を作るために、街づくりをする必要もあるのではないかと考えています」

プロダクトの横には作家のストーリーが添えられている。

社会と障害のある方の関わり方をリデザインしようとしているヘラルボニー。今でこそ多くの賛同者を得て、世界的なブランドとのコラボレーションも行っていますが、社会の在り方は依然として「障害のある方を区別」することが主流。子供の頃はそうした風潮に戸惑い、翻弄されたそうです。

「子どもの頃は兄と一緒に週末を福祉団体で過ごしていました。そこで出会ったのは、自閉症や知的障害、身体障害のある方々です。皆さんそれぞれ異なる障害がありましたが、接し方に悩んだことはありませんでした。生活の中に根づいた、当たり前のものになっていたんですね。私たちの当たり前が周りとは違うのだと気づいたのは、小学校の頃でした。障害のある方を馬鹿にするような言動を、クラスメイトたちがとり始めたんです。中学校になるとさらに加速して、心ない言葉が飛び交うようになりました」

子どもならではの残酷さと同調圧力に囲まれ、文登さんたちはお兄さんのことを言い出せませんでした。話すことによって周りからどんな反応が返ってくるのか。学校生活を送るうえで、デメリットが生じるのではないか。自分たちにとって当たり前の環境を話すことが出来ない不健全な環境中で、鬱屈とした感情を抱えていきました。

転機となったのは高校に入ってから卓球を始めたこと。

「体を動かすことで、自分たちの中から毒素みたいなものが抜けていったんです。肉体的にも精神的にも成熟していって、大学生になる頃には崇弥(同社代表、双子の弟)と二人で将来的に福祉に関わることをやってみたいよねと、自然に話せるようになっていました。その頃は今のようにブランドを手掛けるとは思ってもみなかったですね。あの頃あったのは、福祉に関りたいという想いだけ。どうすればいいのかというビジョンが見えていませんでした。大学卒業後、崇弥は東京のクリエイティブ業界へ、私は地元のゼネコンへと就職することになります」

福祉に関わりたいと心の底では思いながらも、異なる道を歩き始めた二人。彼らを一つに結びつけたのは、岩手県花巻市にある美術館でした。「るんびにい」という不思議な響きを持つその美術館に展示されているのは、障害のある方が手掛けたアート作品。そうした作品を美術業界の中ではアウトサイダーアートやアール・ブリュットと呼ぶこともありますが、るんびにい美術館は彼らの作品をボーダレス・アートとして扱っています。

東日本大震災後に三陸の新しい土産物として生まれた『Ça va(サヴァ)?缶』とのコラボレーションパッケージ。

障害という境界線のないアート。その魅力を別の形で見せていきたい。そんな想いから、るんびにい美術館の作家の作品を使用したデザインネクタイの開発プロジェクトが始まったのでした。

「崇弥が私を巻き込んで、そこから友人に声をかけて、という形でスタートしていきました。それぞれ仕事があったので、早朝や仕事が終わった夜中にスカイプで会議。土日も稼働していました。お金を稼ごうという気持ちはなくて、ボーダレス・アートの魅力を届けたい。それを自分たちの手で成し遂げたい。その想いだけで走っていましたね」

ネクタイのデザインに起用したのは、るんびにい美術館在籍の作家。八重樫道代さん、佐々木早苗さん、小林覚さん、八重樫季良さんの4名。絵を書く手法も色彩もそれぞれ異なっていますが、共通しているのは複雑かつ緻密な作品であることです。デザインの再現は困難と多くの企業に断られる中、門戸を開いてくれたのは紳士用品の老舗である銀座田屋でした。そうして完成したのが銀座田屋の最高品質で仕立てられたシルクのネクタイ。ヘラルボニーのブランド事業の方向性を決定づける出来事でした。

熱意で『るんびにい美術館』や『銀座田屋』を巻き込んだ文登さんたちでしたが、会社と呼べるような状態ではありませんでした。文登さんの当時の役員報酬は、前職の5分の1ほど。

少人数でもいいから、クリエイティビティを持って好きなことをやっていく。それが当時の方針で、今のヘラルボニーのような明確な方向性はありませんでした。一方で、文登さんたちの想いは着実に社会へと種を捲き始めていました。

「ある日、妊婦の方からお便りをいただいたんですね。彼女のお腹の中の子どもは、ダウン症でした。元々は中絶する予定でしたが、ニュースでヘラルボニー(当時はMUKU)の活動を知り、こんな価値観や可能性があるのだと思ってくれたそうなんです。そして、その可能性を信じて産むことにしたのだと。この連絡をいただいた時、自分たちの事業が誰かの命に繋がっているんだというプレッシャーを感じるのと同時に、その子の幸せを作れるような会社でなければならないと、身が引き締まりました」

もう一つの契機となったのが、起業2年目のタイミングで受けた投資。投資を受ける前にも様々な企業や経営者が活動に共感し、興味を持っているという声を文登さんたちは耳にしていました。

ヘラルボニーの活動には意義がある。そんな手応えを得た時に初めて、どういう世界を目指したいのかを崇弥さんと話し合ったそうです。

ヘラルボニーがアートプロデュースしたホテルMAZARIUM(マザリウム)には、作家のコラボレーションルームが。写真の作品は八重樫季良(やえがし きよし)さんのもの。

「収益をあげることはもちろん、社会に大きなインパクトを出していく。障害の概念を変え、社会を変えていく会社になるんだ。そう大きく舵を切ったのはこのタイミングでしたね。障害福祉の領域は自分の人生や周りの人たちと色々な価値観を作っていけます。経営的に上手くいかなかったとしても、新たな可能性を開いていける。そういう会社にはなり得るんじゃないかなと思えたのも大きかったですね」

様々なメディアへの出演。融資。企業とのコラボレーションや展示など、ヘラルボニーの活動は加速していきます。2020年8月にはヘラルボニー初となる常設店舗を、岩手県盛岡市「川徳百貨店」に出店。東京でのポップアップも定期的に行い、着実に生活者との接点を増やしています。

「日常生活の中に溶け込むには、接点を如何に増やしていくのかが大事です。そのために昨年は様々な企業様とコラボレーションさせていただきました。ただ、ここに難しさも感じています。ヘラルボニーの核となるのは、作家の作品です。露出しすぎれば、作品の価値が摩耗しますし、CSR・SDGs的に取り上げられるすぎると、その領域でしか評価されなくなる。それが正しい方向なのか判断しなければならない。そういうフェーズに来ていることは事実です」

ヘラルボニーカードは株式会社丸井グループとの共創の取り組み。新規入会で1,000円、買い物金額の0.1%が、ヘラルボニーを通して作家への報酬や福祉団体へ還元されるクレジットカード。佐々木早苗さんなど計8作品からデザインを選べる。

「私たちは株式会社ですが、一つの運動体としても捉えています。イメージとしては、ヘラルボニーという運動体が企業としての人格を持っている状態ですね。障害のある方の作品の収益率を上げ、彼らが社会的なコストとして見られるのではなく、むしろ税金を払えるほどの環境を生み出していく。そうやって5年10年かけて社会を前進させていきたいですね。ですから、普通の会社が上場するのとは意味合いが異なります。社会の変革とセットなんです」

ボーダレス・アートに可能性を見出し、ヘラルボニーの前身となるMUKUを立ち上げたのが2016年。7年経った今でも初期衝動の熱は失われず、その熱は着実に社会へと浸透しています。ヘラルボニーがリデザインする社会は間近に来ているのかもしれません。

東海旅客鉄道株式会社との共創プロジェクト。『旅のはじまりに彩りを。』をコンセプトに掲げ、多くの人々が旅の出発点とする東京駅を、ヘラルボニーと契約を結ぶ異彩作家が描いたアートで装飾。スロープ部分には、多様な動物たちの足跡があしらわれたデザインを起用。旅の高揚感に彩りを添えます。2023年6月15日からの1年間の掲示予定。

最後に、差異を異彩とするためには、価値観をどのようにリデザインしていけばいいのかをお話いただきました。

「2022年の10月から半年間、金沢21世紀美術館で『lab.5 ROUTINE RECORDS』という展示をやらせていただきました。テーマは障害のある方々の出す日常音。電卓を触る音であったり、ラーメンの袋をかしゃかしゃと触る音であったり。家族にとっては聞き慣れている音で、愛らしいとさえ思うんです。ですが、日常生活をともにしていない人からしたら、奇異なものに映ってしまう。彼らが好きな音や表現を社会に伝えるために、彼らの行動習慣にまつわるさまざまな音を音源化し、トラックメーカーに作曲してもらいました」

「彼らの人となりや背景を知らなくても、音楽として楽しめる形に変換できれば、見方が変わりますよね。展示して集客が出来れば、収益にもなる。意味のないことと思われていた行為に、価値が生まれる訳です。そんな風に、物事を見る角度を変えてみること。障害に限った話ではなく、そんなものの見方は素敵だと思いますね」

Profile

松田文登|株式会社ヘラルボニー/代表取締役副社長

株式会社ヘラルボニー 代表取締役副社長。ゼネコン会社で被災地の再建に従事、その後、双子の松田崇弥と共にへラルボニーを設立。4歳上の兄・翔太が小学校時代に記していた謎の言葉「ヘラルボニー」を社名に、福祉領域のアップデートに挑む。

ヘラルボニーの営業を統括。岩手在住。双子の兄。世界を変える30歳未満の30人「Forbes 30 UNDER 30 JAPAN」受賞。2022年、「インパクトスタートアップ協会」(Impact Startup Association)の理事を務める。著書『異彩を、放て。「ヘラルボニー」が福祉×アートで世界を変える』。